你是否曾經想過,自己的某些行為甚至人格,受到了原生家庭的影響?

這篇文章會幫你了解:

- 「原生家庭對人格的影響」的 4 大層面。

- 從 4 大層面來看人格形成的背後意義與生命藍圖。

- 用 4 階段擺脫原生家庭的影響,重新設計人生。

人格並非一成不變,我們完全有能力重新設計自己想要的人生。

原生家庭怎麼影響我們的人格?

你可能曾經在某個瞬間發現,自己說話的方式和媽媽一模一樣,或是面對衝突時的反應方式,竟然和爸爸如出一轍。

這不是偶然。根據人格心理學的定義,人格是我們習慣性的思想和行為模式。而這些模式,在我們童年時期大多已被塑造完成。

原生家庭影響人格的層面很廣,其中最核心、也最常被提起的是下列 4 個層面:

依附關係

依附關係是指我們兒童時期與父母 (主要照顧者) 建立的「情感連結」模式。

心理學家約翰.鮑比 (John Bowlby) 發現,嬰兒期與父母 (主要照顧者) 的互動方式,會在我們內心形成一套「內在工作模式」,例如:

- 如果父母能穩定溫暖地回應我們,我們會發展出安全型依附,覺得自己值得被愛,也覺得別人是可以相信的。

- 如果父母的態度反覆無常,我們可能會形成焦慮型依附,內心總是不安,害怕被重要的人離棄。

- 如果父母經常忽略或拒絕我們的情感需求,我們可能會形成逃避型依附,覺得靠自己比較安全,不太願意對人敞開心房。

童年早期形成的依附模式,決定了我們長大後是否能信任他人 (尤其是親密關係)。是能適度依賴別人?還是不願意信任任何人?又或是想信任卻害怕受傷?

情緒表達

家庭對情緒的接納程度和表達方式,會直接影響我們成年後如何處理和表達自己的感受。

每個家庭對情緒都有一套「潛規則」。有些家庭會鼓勵孩子表達情緒,父母會說「你生氣是正常的,告訴我發生什麼事」;但也有家庭會壓抑情緒,認為「男孩子不能哭」、「不要那麼情緒化」或「有什麼好難過的」。

這些早期經驗會在我們心中建立關於情緒的信念系統,例如:

- 如果家庭接納並引導情緒,我們能學會健康地表達感受,知道情緒是正常且有用的訊號。

- 如果家庭害怕或逃避情緒,我們可能會習慣壓抑自己的感受,或者不知如何適當表達。

- 如果家庭情緒表達過於激烈,我們要嘛學會用激烈方式表達,要嘛害怕任何情緒衝突。

在情緒被壓抑的環境中長大的人,成年後可能會習慣把不滿往心裡吞,直到某天爆發,或轉化成身體症狀。反之,在情緒開放家庭中成長的人,更能在人際關係中健康地處理衝突和表達需求。

價值信念

家人對人事物的態度和信念,會深深烙印在我們的潛意識中,成為影響人生選擇的內在指引。

這些價值觀通常不是透過言語教導,而是在日常生活中潛移默化地傳遞,讓我們形成「什麼才是最重要的」的信念,例如:

- 如果家庭重視真實表達和內在成長,我們能發展出自我價值感,知道自己本身就值得被愛。

- 如果家庭過度強調外在成就,我們可能會變成完美主義者,總覺得自己「還不夠好」。

- 如果家庭對金錢充滿焦慮或匱乏感,我們可能變得過度節儉,也可能過度消費來填補需求。

這些深植於心的價值信念,往往在我們面臨重要決定時浮現,例如:選擇工作時會優先考慮什麼條件、如何處理人際關係,以及如何定義自己的成功與幸福。

自我認知

自我認知是指我們如何看待和定義自己,包括「我是誰」、「我擅長什麼」、「我在關係中扮演什麼角色」等核心信念。

在原生家庭中,我們透過父母和家人的反應,逐漸形成對自己的認識。

例如:如果經常被稱讚「很懂事」,可能會認為自己「應該」承擔責任;如果總是被當作「開心果」,可能會覺得自己的價值在於讓他人快樂。

這些早期形成的自我認知,會影響我們成年後如何定位自己:

- 「我是負責任的人」:童年時通常是家中老大或需要照顧弟妹、父母,因此認為自己必須承擔責任、照顧他人,但可能不懂得依賴或求助。

- 「我是調節氣氛的人」:在父母情緒不穩定或經常爭吵的家庭中長大,因此認為自己的價值在於安撫他人,但可能忽略自己的情緒需求。

- 「我是與眾不同的人」:在過度嚴格或缺少關注的家庭中成長,習慣用特別的方式引起注意,也可能因此發展出獨立思考能力。

這些自我認知帶來的不只是限制,也培養了獨特的能力。關鍵是學會覺察這些認知從何而來,並選擇是否要繼續讓它們定義自己。

我的人格為什麼是這樣?和生命藍圖有關嗎?

當我們了解原生家庭如何影響人格的塑造後,你可能會想:「那怎麼辦?我還能改變嗎?」

當然可以,因為人格並非一成不變。只是,在了解如何改變之前,如果能先理解背後的意義,會讓你更有前進的勇氣。

從靈魂成長的角度來說,靈魂在出生前就會先設定「生命藍圖」,設定時,會選擇最能幫自己成長和學習的環境與挑戰,並期望藉此發展出想要的特質。

換言之,你現在的人格特質,其實包含了靈魂想要學習和發展的能力。那些看似困難的原生家庭經驗,也是你靈魂選擇的「訓練課程」。

人格不是終點,而是我們整個生命藍圖的起點

從心理學角度來說,人格並不會在原生家庭就完全定型;而從靈魂成長的角度來看,童年形成的人格更像是我們生命藍圖的「第一階段」。

就像蓋房子要先打地基,靈魂也需要透過童年經驗建立基本的「心理架構」,包含:

- 對愛的理解。

- 對安全感的需求。

- 對成功的定義。

- 面對挑戰的應對模式。

因此,我們身上看似限制的人格特質,其實是靈魂為了完成此生目標而準備的「基本配備」。

例如,靈魂此生的目標是「學習如何在關係中給予愛與支持」,就可能會選擇在缺乏關愛的家庭中成長,藉此發展出獨立性和同理心,未來幫助他人走出類似的困境。

但要看見人格特質背後的更大意義,我們需要更宏觀的視角。

阿卡西紀錄記錄著我們此生的完整旅程和學習計畫。透過連結阿卡西紀錄,我們能看見為什麼會選擇這個原生家庭?為什麼要發展出這些人格特質?及這些特質將如何服務於更大的目標?

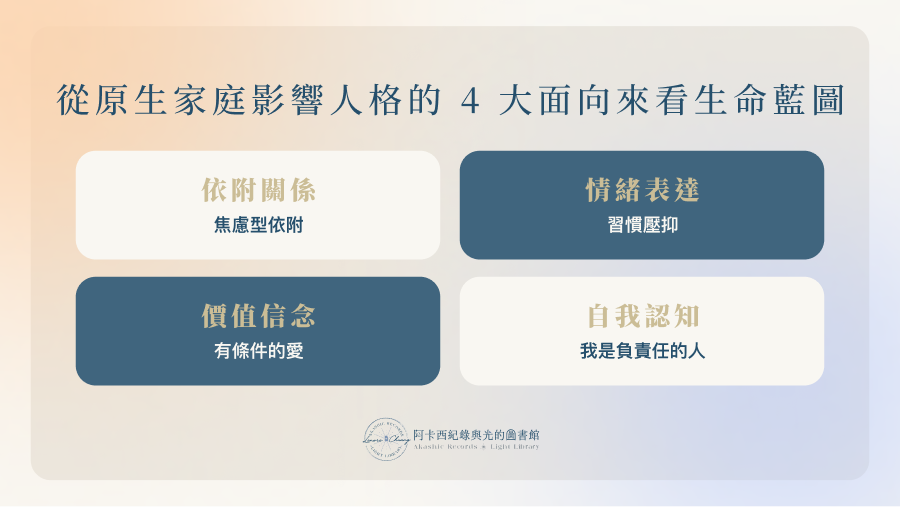

從原生家庭影響人格的 4 大面向來看生命藍圖

現在,讓我們透過一個完整案例,搭配前面的討論,從靈魂成長的視角重新理解這些經歷的意義。

假設一個靈魂此生想學習「如何在關係中給予愛與支持」,可能會選擇以下的原生家庭環境:

依附關係:焦慮型依附

由於父母工作忙碌,回應有時溫暖有時冷漠。在這樣的成長環境中,可能會發展出焦慮型依附,對自己和他人的情緒變得高度敏感。

這份敏感讓你能快速察覺他人的情緒需求,也更容易理解那些在關係中感到不安的人。

當你學會以穩定的方式回應他人時,同時也是為自己補上童年缺少的那份穩定感。

情緒表達:習慣壓抑

原生家庭不鼓勵表達情緒,哭泣和憤怒會被制止或忽視。你因此習慣壓抑情緒,變得理性內斂。

但正因為你深刻理解被壓抑的痛苦,未來更能接納他人的脆弱,創造一個令人感到安心的情感表達空間。

當你開始允許自己的情緒流動時,也自然會為他人創造這樣的空間。

價值信念:有條件的愛

父母的關愛往往附帶「有價」的條件——只有表現好才能獲得讚美。你因此發展出完美主義,總覺得要做到最好才值得被愛。

但這也讓你深刻認知到「有條件的愛」帶來的傷害,以及給予他人「無條件的愛與接納」的重要性。

當你練習接納自己的不完美時,也在學習如何真正地愛自己,而這份能力會自然延伸到人際關係。

自我認知:我是負責任的人

身為家中老大,你從小就被要求照顧弟妹。這讓你形成「我必須負責任」的自我認知,習慣照顧他人但不擅長求助。

雖然,照顧他人的能力是你的天賦,但生命功課是學會「在給予的同時,也允許自己接受愛與支持」,才能真正理解關係中的互惠與平衡。

這四個層面共同指向同一個方向:

- 透過經歷「缺乏」,你能深刻理解什麼是真正的給予;

- 透過體驗「有條件的愛」,你學會何謂無條件的接納;

- 透過感受「情感被壓抑」,你明白情感表達的重要性;

- 透過學習「不只給予也要接受」,你能建立真正平衡的關係。

這些原生家庭所塑造的人格,也就是幫助你完整生命藍圖的工具。

如何不被原生家庭影響一輩子?4 階段從被動影響到主動創造

了解原生家庭如何影響人格,以及這些影響在生命藍圖中的意義之後,我們可以透過阿卡西紀錄的療癒 4 階段,將原生家庭課題這塊拼圖完整嵌入生命藍圖之中,讓你的生命方向更加明確。

階段一:重新認識自己

療癒的第一步,是穿透那些被各種經驗和信念包裝的「自己」,重新認識真實的內在。

在這個階段,你需要理解那些影響你的早期信念和模式是如何形成的,例如:

- 腦海中總說「你沒做好」的聲音。

- 逃避親密關係。

- 不斷尋求他人的認可。

你能夠透過阿卡西紀錄的支持,慢慢重新認識自己。當你明白這些模式最初如何形成並保護你時,就能開始鬆動它們對你的控制。

階段二:學會接納自己

理解模式的來源後,下一步是先接納現在的自己。

自我接納意味著像慈愛的父母對待孩子一樣對待自己,對自己說「當然會有這種感覺」、「這反應是正常的」。停止內在批判,接納所有情緒,包括憤怒、悲傷、恐懼,讓它們自然存在而不試圖壓抑。

當你真正接納自己時,內在的批判聲音會逐漸安靜,取而代之的是穩定的內在支持感。

階段三:勇敢表達自己

當學會理解和接納自己後,下一步是將內在的轉化帶到實際生活中,勇敢採取能表達真實自我的行動。

這個階段的重點是學會傾聽內在聲音,為自己發聲,不害怕表達真正的需求。不需要做出巨大的改變,而是用小而穩定的步伐,讓真實的自己在生活中逐漸顯現。

舉例來說:開始學會在不舒服時說「不」;在需要幫助時主動求助;或者開始追求自己真正感興趣的事物,而不是別人期待的選擇。

階段四:主動選擇

當你走過前三個階段後,最終會明白:現在的你,就是靈魂出於愛而選擇的樣子。

在這個階段,你會理解靈魂為什麼選擇這個原生家庭,為什麼要經歷這些挑戰,並開始主動與真實的自己合作,而不是對抗。

舉例來說,過去你可能會責怪自己「為什麼總是這麼焦慮」,這是在對抗自己。

但當你理解這份焦慮其實是為了學習用高敏特質給予愛和表達空間時,你會開始接納這個特質,並思考「我可以如何運用這份敏感來幫助他人」——這就是主動與真實的自己合作。

這種主動參與可能是:

- 你開始有意識地在關係中表達需求,而不是像過去一樣習慣性承擔所有責任。

- 當你發現自己又在壓抑情緒時,你會提醒自己「我當然會有情緒」,然後選擇讓情緒自然流動。

當你完全擁抱靈魂的選擇時,會發現自己更能愛自己和他人,生活也變得更有意義。原生家庭的影響不再是束縛,而是成為你獨特力量的來源。

當你願意重新認識、接納、表達並主動選擇真實的自己時,你就是自己最好的療癒師。

– 訂閱獲得整合內在力量電子手冊 –